新能源车崛起之姿

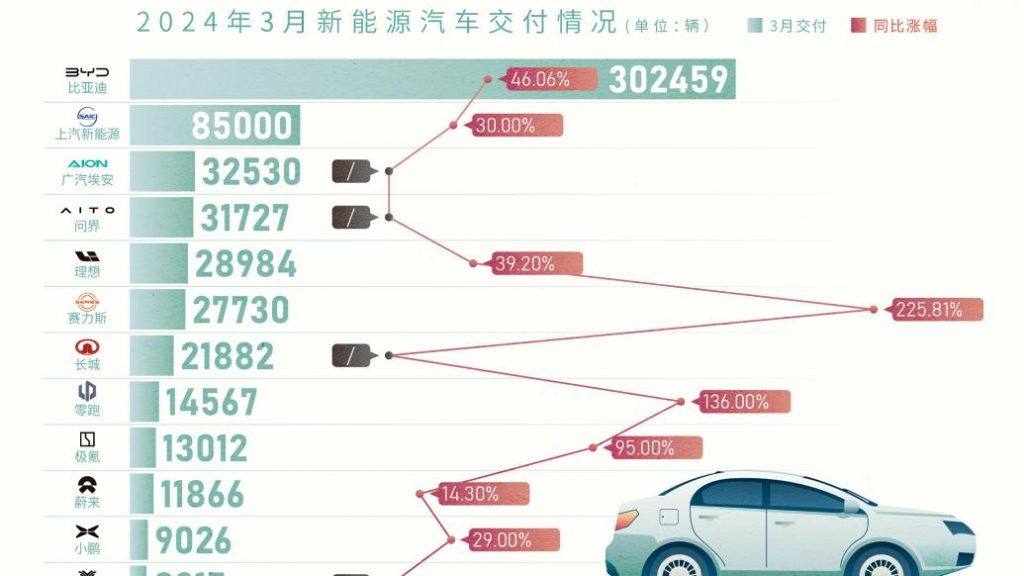

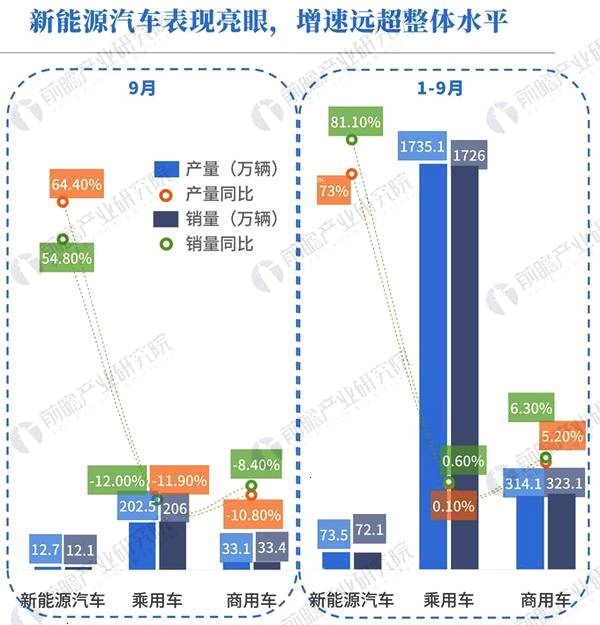

近年来,新能源车以前所未有的速度在全球汽车产业中崭露头角。从销量数据来看,其增长曲线陡峭上扬,令人瞩目。就拿中国市场来说,2014 年新能源汽车销量仅为 7.5 万辆,市场占有率微乎其微,仅 0.3%;而到了 2023 年,销量激增至 949.5 万辆,全球市场占有率飙升至 31.6%,连续九年领跑全球。今年 1—8 月,全球新能源汽车销量更是突破 1000 万辆大关,新车总销量比例达到 18%,较去年提升约 3 个百分点,其中中国新能源汽车销量达 703.7 万辆,同比增长 30.9%。在国内市场,新能源汽车的渗透率也在不断攀升,今年 7 月份,国内新能源汽车渗透率首次突破 50%,意味着每售出的两台新车中,至少有一台是新能源车,电动化趋势已然势不可挡。

国际上,欧盟电动汽车市场同样表现亮眼,今年前 11 个月,其电动汽车销量占新乘用车注册量的比例达到 47.6% 以上,11 月单月更是超过半数,高达 51.8%。全球范围内,新能源车的崛起,正重塑着整个汽车产业的格局,传统燃油车的市场份额被逐步蚕食,一场汽车领域的变革风暴已然来袭。

传统燃油车领域的 “阵痛”

车企员工的转型压力

在新能源车的强劲冲击下,传统燃油车车企首当其冲,陷入发展困境,员工也面临着前所未有的就业挑战。以德国大众汽车集团为例,作为欧洲最大的汽车制造商、全球汽车巨头之一,当地时间 10 月 28 日,其劳资委员会主席达尼埃拉・卡瓦洛透露,集团计划关闭至少三家位于德国的工厂,并裁员数万人。大众汽车 2024 年前三季度全球销量为 652.43 万辆,同比下滑 2.8%,其中第三季度销量为 217.63 万辆,同比下滑 7.1%,而在中国市场,累计销量为 205.66 万辆,同比下滑 10.2%,中国市场销量的下滑是其全球销量下降的重要原因。为应对困境,大众不得不采取裁员等措施。

再看国内,一汽 – 大众虽未如传闻那般多条油车生产线停产,但也面临巨大压力。今年上半年,一汽 – 大众累计销量为 838723 辆,同比微跌 2.8%,被比亚迪超越后,月度销量也常处下风。其新能源车销量不尽人意,如上半年两款主销纯电车 ID.4 CROZZ 和 ID.6 CROZZ 车型累计销量分别为 13800 辆和 6247 辆,难以与一线新能源车企抗衡。在产量收缩影响下,一汽 – 大众不得不在几大工厂基地之间调配人员,长春工厂成为人员 “调配” 的重灾区,员工面临转岗或失业风险。对于习惯了传统燃油车生产流程与技术的员工而言,转向新能源车领域并非易事,新能源车在动力系统、电子电气架构、智能网联技术等方面与燃油车差异巨大,员工需重新学习大量新知识、新技能,而年龄、学习能力等因素也制约着他们的转型步伐。

供应链条上的波澜

传统燃油车车企的困境如涟漪般扩散至整个供应链,零部件供应商们同样在新能源浪潮下苦苦挣扎。发动机、变速箱作为燃油车的核心零部件,随着新能源车的崛起,市场需求大幅缩水。过去,发动机制造是汽车产业中的关键一环,技术门槛高、研发投入大,众多企业在此领域深耕多年。如今,新能源车以电池、电机、电控 “三电” 系统取代发动机,成为车辆的动力核心,导致传统发动机制造商订单锐减。像国内一些知名发动机生产企业,2018 – 2022 年汽油机以及柴油机销量均呈现出波动下滑的趋势,2022 年发动机产量为 15870.46 万千瓦,同比下降了 46.68%,不少企业产能闲置,资金回笼缓慢,无奈之下只能削减生产线、裁员,甚至一些小型发动机厂直接倒闭,员工被迫另寻出路。

变速箱领域亦是如此,采埃孚、爱信等传统变速箱巨头面临严峻挑战。在燃油车时代,变速箱是必备部件,用于弥补发动机各转速区间的不足,满足不同驾驶场景需求。然而新能源汽车的电机扭矩输出特性与内燃机截然不同,多数新能源车无需复杂的传统变速箱,只需配备单级或二级减速器,使得传统变速箱制造商销量遭受重创。爱信 2022 年利润为 216 亿元,与 2021 年的 460 亿元相比大幅下降,采埃孚也宣布传统变速箱已进入末期,未来将重点发展适用于电动汽车的传动装置。

除核心部件供应商外,燃油车产业链上的众多中小零部件供应商更是处境艰难。它们多为车企提供诸如密封件、滤清器、内饰件等附加值相对较低的产品,本就利润微薄,抗风险能力差。随着燃油车销量下滑,车企订单减少,这些供应商资金周转困难,常面临货款拖欠问题。以成都盛帮密封件股份有限公司为例,其汽车类产品营收曾占主营业务收入 50% 以上,因新能源汽车发展,2018 – 2020 年来自新能源汽车领域的营业收入分别为 1 万元、109.33 万元、143.97 万元,占比极低,业绩受传统燃油车市场萎缩影响明显,若不能及时转型,未来发展堪忧,而企业一旦经营不善,大批员工将面临失业。

维修行业的 “兴衰” 变局

汽修店的困境

新能源车的崛起,给传统汽修店带来了巨大冲击,使其陷入客源流失、经营困难的泥沼。在过去,传统汽修店遍布城市大街小巷,是汽车维修保养的主力军,主要依赖燃油车的维修业务。以北京的五方天雅汽配城为例,曾经这里车水马龙,众多汽修店忙碌不停,为周边车主提供各类维修服务。然而,如今随着新能源车保有量不断攀升,情况急转直下。据市场调研机构数据显示,北京新能源车保有量从 2015 年的不足 5 万辆,增长至 2023 年的超过 100 万辆,与之对应的是,五方天雅汽配城内,主营燃油车维修的店铺业务量平均下滑了 40% – 60%。

新能源车与燃油车在维修需求上存在显著差异。燃油车的维修保养围绕发动机、变速箱、油路等系统展开,需定期更换机油、机滤、火花塞等零部件,维修项目繁杂多样。而新能源车以 “三电” 系统(电池、电机、电控)为核心,结构相对简洁,日常保养主要集中在电池检测、电路系统检查等方面,传统汽修店熟悉的维修技能难以施展。例如,一家经营十多年的老牌汽修店老板无奈叹息,过去店里一天能接十几单燃油车维修,如今两三天都难等来一单,新能源车车主即便进店,也多是咨询能否换轮胎、雨刮器之类,涉及核心部件维修根本不敢接单,因为技术、设备都不达标。

再者,新能源车维修对技术、设备要求严苛。电池维修需要专业的电池检测设备、高压绝缘工具以及掌握电池管理系统知识的技术人员;电机维修涉及复杂的电子电路、电磁原理,对维修人员的电学素养要求极高。但传统汽修店大多设备陈旧,技师知识结构老化,无力承担新能源车维修重任。据不完全统计,国内约 90% 的传统汽修店缺乏新能源车维修必备的高压检测设备,超 80% 的技师未经过系统的新能源车维修培训,这使得他们在新能源车维修浪潮中逐渐被边缘化,面临着严峻的倒闭潮考验。

维修工人的迷茫

维修工人作为汽修行业的一线从业者,在新能源车的冲击下,职业发展之路布满荆棘。过去,他们凭借对燃油车发动机、底盘等机械部件维修的精湛技艺,在行业内站稳脚跟,收入稳定。如今,面对新能源车的新架构、新技术,他们原有的知识技能储备瞬间 “失灵”。一位有着二十年汽修经验的老师傅直言,以前修发动机,听声音、看尾气、摸温度,基本能判断故障八九不离十,可现在面对新能源车的电控系统,故障灯一亮,完全摸不着头脑,无从下手。

进修学习新能源车维修技术成为他们的迫切需求,然而困难重重。一方面,专业培训课程费用高昂,动辄数万元,且培训周期长,少则数月,多则半年,这期间不仅没有收入,还需负担生活成本,令许多维修工人望而却步。另一方面,即便完成培训,还需考取低压电工证、高压电工证等一系列资质证书,考证难度大、通过率低,进一步增加了他们转型的成本与风险。

即便部分维修工人克服重重困难,掌握了新能源车维修技术,在实际工作中仍受车企质保政策限制。目前,绝大多数新能源车企业规定,车辆在质保期内必须在官方 4S 店进行维修保养,否则将失去质保权益。这使得社会上的维修工人即便身怀绝技,也无用武之地,客户资源被牢牢锁定在 4S 店体系内,他们只能承接一些出质保期车辆或简单的维保项目,职业发展空间被极大压缩,收入也随之锐减,陷入深深的迷茫之中。

曙光与新途:新能源车催生的就业新机

新兴车企的人才 “抢夺战”

新能源车产业的迅猛发展,犹如一场强劲的东风,为就业市场注入了蓬勃活力,催生出诸多新机遇。众多新兴新能源车企如雨后春笋般崛起,它们怀揣着创新的梦想与激情,在技术研发、生产制造、市场营销等领域开疆拓土,对各类专业人才求贤若渴。以特斯拉、蔚来、小鹏等为代表的造车新势力,凭借前沿的科技理念和果敢的发展战略,迅速抢占市场份额,企业规模呈几何倍数扩张。

在这个过程中,它们不惜重金,广纳贤才,从传统燃油车领域吸引了大量精英。特斯拉上海超级工厂自建成投产以来,产能持续攀升,为满足研发与生产需求,大量招募汽车工程师、电池专家、软件算法工程师等高端人才,其给出的薪资待遇相较于传统车企普遍高出 20% – 50%,优厚的条件吸引了众多来自通用、福特等老牌车企的技术骨干跳槽加盟。蔚来汽车则聚焦用户体验与品牌塑造,在全国各大城市布局销售与服务网络,招募了大批具有互联网思维、熟悉数字化营销的专业人才,构建起独特的 “蔚来社区”,实现了品牌与用户的深度互动,为企业发展赋予了强大动力。

这些新兴车企的崛起,不仅为汽车专业人才提供了广阔舞台,还带动了相关配套产业人才需求的增长。例如,随着智能电动汽车对自动驾驶技术、车联网技术依赖度的不断提升,芯片设计、软件开发、大数据分析等领域的专业人才纷纷跨界涌入汽车行业,为产业融合发展注入了新的活力,促使整个新能源汽车产业链人才结构不断优化升级,形成了多领域协同发展的良好局面。

产业链上的新机遇

新能源车产业链上下游的蓬勃发展,更是如同繁星闪烁,点亮了就业的浩瀚夜空。在上游,电池产业作为新能源车的 “心脏”,迎来了爆发式增长。宁德时代、比亚迪等电池巨头持续加大研发投入,扩建生产基地,对锂、钴、镍等原材料的需求急剧攀升,带动了上游矿业开采、加工产业的繁荣。据统计,仅 2023 年,我国锂矿开采企业新增就业岗位就超过 2 万个,从矿山勘探、开采,到电池级锂化合物提炼、加工,各环节都吸纳了大量专业技术人员与一线工人。

中游的电机、电控等零部件制造企业同样订单满满,忙于扩能增产。精进电动作为国内知名的驱动电机制造商,随着新能源车市场的井喷,产能连年翻倍,研发与生产人员数量也随之激增,从高校招聘大量电机专业应届毕业生,同时吸引了传统工业电机领域人才转型加入,共同攻克新能源汽车驱动电机高效能、轻量化等技术难题。

下游的充电桩、换电站建设以及售后服务领域,更是吸纳就业的 “大户”。随着新能源车保有量的持续增长,充电桩需求缺口日益凸显,国家电网、特来电、星星充电等企业加速在全国布局充电桩网络。从充电桩的研发、生产,到站点选址、安装、运营维护,每个环节都创造了大量就业机会,涵盖电气工程师、施工人员、运维人员等多个工种。据估算,每建设 1 万个充电桩,可直接创造就业岗位约 5000 个,间接带动相关产业就业岗位超 1 万个。换电站作为新能源车补能的新兴模式,近年来也呈快速发展态势,蔚来汽车已在全国建成超 1000 座换电站,为车主提供便捷换电服务的同时,也吸纳了大量换电技师、物流配送人员等就业。

此外,新能源车售后服务相较于传统燃油车有了全新的内涵与要求。除了常规的车身维修、保养外,电池检测、回收与梯次利用成为关键业务。格林美作为国内领先的电池回收企业,已在全国布局多个电池回收处理基地,随着新能源车电池退役潮的临近,其对掌握电池拆解、材料修复再生技术的专业人才需求旺盛,预计未来 5 年将新增就业岗位超 5000 个,助力构建新能源汽车全生命周期的绿色闭环产业链。各地政府也积极作为,纷纷规划建设新能源汽车产业园区,如上海临港新能源汽车产业基地、合肥新桥智能电动汽车产业园等,通过政策扶持、产业集聚,吸引上下游企业入驻,形成了完整的产业链生态,创造了数以万计的就业岗位,从研发设计、生产制造到市场营销、售后服务,涵盖各个环节,推动区域经济蓬勃发展,让新能源车产业真正成为就业增长的新引擎。

破局之思:平衡发展与就业保障

新能源车的发展与就业结构的变动犹如一场宏大叙事中的两条交织线索,虽有冲突,却也蕴含着和谐共进的契机。面对这一复杂局势,政府、企业与教育机构当携手共进,书写破局篇章。

政府作为产业发展的领航员与民生保障的守护者,肩负重任。一方面,政策扶持如精准滴灌,为传统燃油车领域的转型注入动力。对积极进行技术改造、涉足新能源车零部件生产的传统车企及供应商,给予税收减免、专项补贴,助其跨越转型鸿沟;为失业风险高的员工量身定制再就业帮扶计划,提供失业救济、就业培训补贴,铺就再就业之路。另一方面,宏观调控似稳健舵手,引导新能源车产业有序扩张。依据产业发展节奏,合理规划产能布局,避免盲目扩张引发的就业泡沫;在新兴产业园区建设中,预留缓冲空间,为传统产业人员转岗预留岗位,实现产业发展与就业稳定的动态平衡。

企业作为市场主体,是吸纳就业的主力军,亦是员工职业发展的塑造者。新兴新能源车企在高歌猛进时,应不忘人文关怀。招聘环节拓宽视野,兼顾专业技术人才与传统车企经验丰富员工,为不同背景人才搭建融合平台;内部培训体系持续升级,针对新入职员工开展入职培训营,针对老员工开设进修提升班,助力全员成长;职业晋升通道畅通无阻,打破层级壁垒,让员工凭借实力逐梦。传统车企及供应链企业则需以变应变,主动求新。加速智能化改造,打造智能工厂,让员工从重复劳作中解放,向技术运维、数据分析等高附加值岗位转型;跨界合作拓展业务版图,联合科技企业进军车联网、智能驾驶领域,挖掘新岗位;员工持股、利润分享等激励机制落地生根,凝聚员工向心力,共克时艰。

教育机构作为人才摇篮,要精准对接产业需求,校准人才培养航向。高等院校学科布局动态优化,紧密追踪新能源车技术前沿,增设电池回收工程、智能汽车软件工程等前沿专业;产学研深度融合,联合企业共建实验室、实训基地,让科研成果从实验室迈向生产线;师资队伍 “换血” 升级,引入企业一线工程师兼职授课,选派教师入企实践,确保知识传授与产业需求 “零时差”。职业院校专注技能人才精耕细作,课程体系紧扣岗位技能标准,“订单式” 培养模式依企业需求定制,为产业一线输送能工巧匠;与企业共建人才培养基地,实现学习与工作场景无缝切换,毕业即上岗;开展在职人员继续教育,为传统汽修人员、产业工人提供技能进修 “夜校”,助其重燃职业希望之火。

新能源车产业发展与就业保障并非零和博弈,而是协同共舞。在这场产业变革浪潮中,各方以智慧与担当为笔,以协作与创新为墨,定能绘就产业蓬勃、就业充分的盛世图景,向着经济繁荣、社会和谐的远方稳健前行。